中國遠征軍滇西大反攻開始後,由於遠征軍第20集團軍猛攻高黎貢山南北齋公房古道,松山守備隊長松井秀治大佐率聯隊主力前往增援高黎貢山。守備隊長由野炮兵第56聯隊第3大隊隊長金光惠次郎少佐接任。金光惠次郎已經48歲,被同僚戲稱為「老少佐」。松井秀治帶走第113聯隊主力後,留在松山的日軍尚有第113聯隊4個步兵中隊,野炮兵第3大隊兩個中隊,並配屬有輜重兵、通信兵、衞生兵和給水兵等,還有慰安婦,總共有約1,340人。由於第113聯隊於1942年5月駐防松山後,礦工出身的聯隊軍人直接參與了對松山進行的兩年改造。他們對松山陣地的明碉暗堡和坑道溝壕了如指掌、十分熟悉,因而他們在戰鬥中懂得充分利用工事的優勢。接任守備隊長的金光惠次郎雖然對步兵作戰並不擅長,但他對防禦系統的設計非常工於心計。他給松山防禦體系的擴充完善和加密隱蔽又做了很多工夫,特別是加強了炮兵部署的隱蔽精準和快速機動。遠征軍發動進攻時,松山日軍已做好了一切準備。

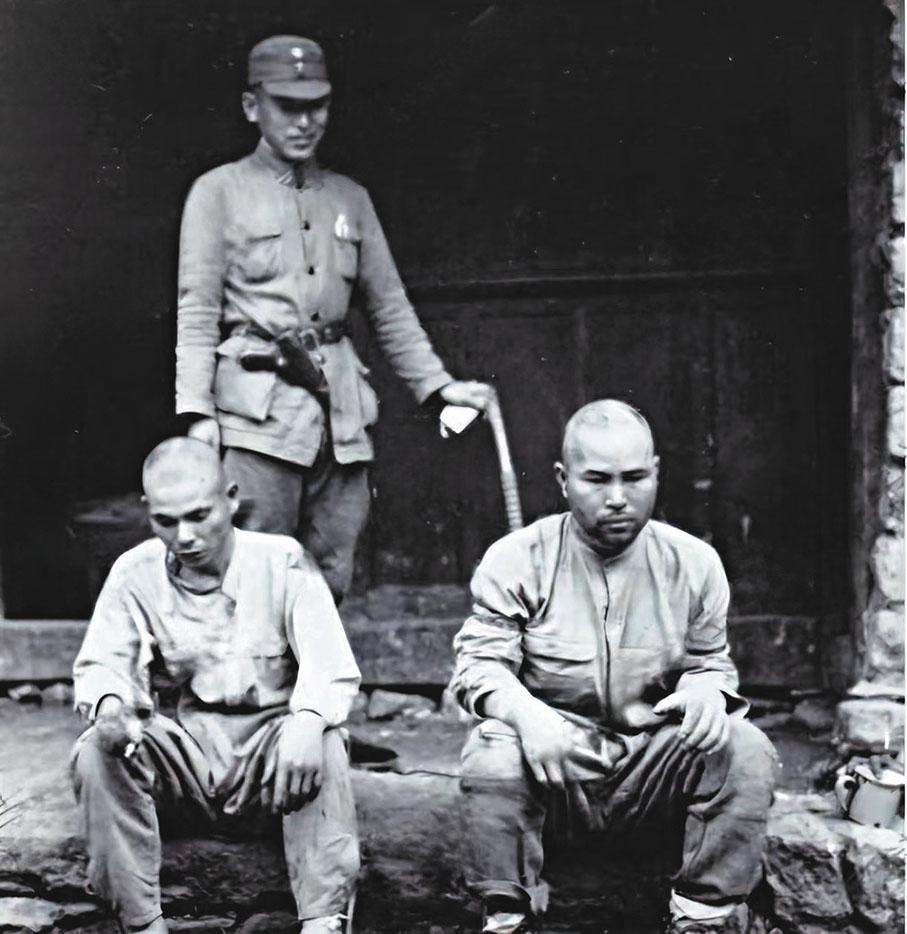

松山日軍俘虜。 作者供圖

松山日軍俘虜。 作者供圖

據說在最後頑抗中真正起作用指揮的是聯隊副官真鍋邦人,他曾擔任第113聯隊的中隊長。第113聯隊的聯隊長松井秀治大佐並不相信金光惠次郎這樣出身和個性的軍人,雖然讓資歷較深的金光擔任了守備隊長,但同時又讓自己的副官真鍋邦人大尉從高黎貢山返回松山「協助」金光指揮。因此松山日軍的指揮權實際上在真鍋邦人大尉手中。真鍋邦人時年34歲,正值少壯。據日軍士兵披露,真鍋邦人是一個十分冷血殘忍之徒。在松山戰役期間,真鍋邦人一直擔任前沿陣地指揮。金光惠次郎被遠征軍炮火擊斃後,代理指揮的真鍋邦人更加瘋狂。他多次下令重傷員自殺,並殘忍殺害朝鮮慰安婦。

據遠征軍最後統計,在松山戰場一共打死日軍1,280人,抓了俘虜28人(包括慰安婦)。日本天皇親授的第113聯隊軍旗被毀,隊徽深埋地下,兇悍的第113聯隊不復存在。松山之戰成為日軍在中國戰場上首次遺留上千具遺骨迄今無法收殮的敗仗(亡靈無法回歸靖國神社)。松山戰役後,日本軍方和輿論吹噓「拉孟(松山)守備隊全體在鋪天蓋地的敵群中玉碎」。日軍南方軍還下發文件,向日軍全軍宣揚松山守備隊隊長金光惠次郎的「玉碎精神」。但是,據倖存的松山日軍品野實揭露,那些吹噓及後來電影中的「玉碎」場景實際上是沒有的。事實上,松山日軍不但有多人做了戰俘,還有六七十人在「未奉命」的情況下逃跑,有不少日本兵是在逃跑中被打死的。從松山逃生的石田一等兵回憶稱,最後幾天大家都不知究竟該怎麼辦,當時守備隊衞生隊擔架中隊長野津中尉說:「情況緊急時就逃出去!」另一位擔任分隊指揮的不知名的軍曹也說:「逃回本部繼續戰鬥吧!」於是,大家就決定逃跑了。分隊逃出來7人,途中被當地老百姓發現舉報並打死了5人。

據第56師團搜索聯隊副官穴井元喜大尉透露,松山戰鬥中確有違反軍令逃回到原隊的士兵,這些逃兵馬上又會被送去前線讓他們「玉碎」。他回憶說:「當時的參謀長很傷腦筋,他對我說,這些人返回原隊來了,實在是個頭痛的事呀!又不能通過軍事法庭處罰他們。現在前方正需要兵卒,不如給他們找一個去死的地方吧!我迎合着答道:這個辦法確實不錯!」日本投降後,中國將遠征軍在松山戰役中俘虜的15名日軍遣送回日本,日本軍方只讓他們以地方部隊的名義領取傷殘證明。而就在松山日軍第113聯隊全軍覆滅的同時,他們的聯隊長卻因聯隊「堅守陣地有功」晉陞少將。

松山之戰,是整個緬北滇西戰場上最為慘烈的攻堅戰。松山日軍雖然越戰越少,但卻極為死硬。明知一死,也要搏個魚死網破。據遠征軍一位連長回憶,衝上日軍陣地時,日軍常常突然跳出戰壕肉搏,就連隨軍的日本婦女也跳出來扔手雷。第8軍第103師一位老兵在回憶中描述他的真切感受:「日本兵打起仗來,有一種已經死過了的感覺,像鬼像野獸,反正不像人。和他們打仗就像是和殭屍打架一樣,即便打贏了,心裏也怕得很……」據說那種投入戰鬥時像「已經死過了的感覺」,即假定必死而瘋狂「求死」的狀態,來源於武士道傳統,在有日本武士道經典之稱的《葉隱聞書》中被稱為「死狂」。

有傳說松山日軍之所以死戰到底,是因為松山所在的保山地區,有許多居民是南京人的後裔,而侵佔緬甸和滇西的多個日軍師團參加過南京大屠殺。日軍佔領滇西期間大肆燒殺搶掠。在佔領松山的兩年間,日軍守備隊對松山周圍幾十個村寨實行三光政策,近600人被日軍殺害,有29戶被滅門。因此保山百姓和當地入伍的遠征軍對日本兵有不共戴天之血海深仇。松山日軍深知此戰必死無疑。與其投降也被打死,不如死拚到底。

但是,據戰後軍史專家研究和參戰日軍回憶,松山日軍頑抗到底的主要原因是駐緬日軍總部和師團一直宣稱要援救他們。據有關披露,當時日本緬甸方面軍有個救援松山的「斷作戰計劃」。按照這個計劃首先救援松山,但松山守備隊至少要堅持到9月上旬。據倖存的松山日軍回憶說,到8月22日遠征軍攻佔山頂陣地時,日軍第56師團長還命令松山日軍「堅守待援」,欺騙他們稱「援軍可在9月10日左右抵達松山」。倖存日軍士兵石田富夫回憶:「到了晚上,看到山下滇緬公路上一點光亮,或聽到一點馬達的聲音,就想這不會是援軍來了吧,就感到很高興。大家只希望一起堅持到9月初援軍會來。」

一位美軍軍官評價日軍的「玉碎」:「日本兵雖然強悍,卻很可憐。」美國作家韋伯斯特寫道:「每一個日本士兵都清楚,如果他不作出最大的努力,那麼他所在的小隊、大隊、聯隊甚至師團都將蒙受恥辱。他同樣也很清楚,當他離家遠征的時候,他的父母、兄弟姐妹以及其他家庭成員都決不被准許做、說或者在信中寫到任何可能令士兵們對為天皇獻身稍感猶疑的事情。這就是滿腦子進攻念頭的日本軍隊官兵們長期被灌輸的思想。」

許多日本文化學者都承認,日軍士兵的死硬強悍,主要源自日本民族在島國生存環境中形成的「集體觀念和恥感文化」,不能說它是建立在精神信仰層面的理性自覺。日本民族恰恰是因為最缺乏思想和信念而容易被煽動和蠱惑的。一位叫宮下進的日軍俘虜說:「在戰爭開始時,日本的一切都顯得有些瘋狂,一種病態的愛國主義開始控制整個社會。我們中的大多數都不是武士道信徒,但後來,尊奉它並且為榮譽而戰的壓力開始潛入我們的意識深處。」當被俘的十幾名日軍士兵進了中國遠征軍楚雄的戰俘營,了解到遠征軍並不會以他們的方式對待戰俘,他們漸漸感受到進步和文明的力量,開始有所醒悟,有的甚至不顧尊嚴,奴顏婢膝,表現出島國民族性的另一面。事實證明,處於蒙昧狀態下的日軍的「勇敢」亦經不起考驗。

相關鏈接:https://www.wenweipo.com/a/202411/16/AP6737ab29e4b02d46c48378c3.html