在南洋華僑機工中,廣東潮汕籍華人華僑也不少。他們中除了誓死不屈慘遭日軍活埋的陳團圓,還有許海星和張智源等機工的經歷也可圈可點。

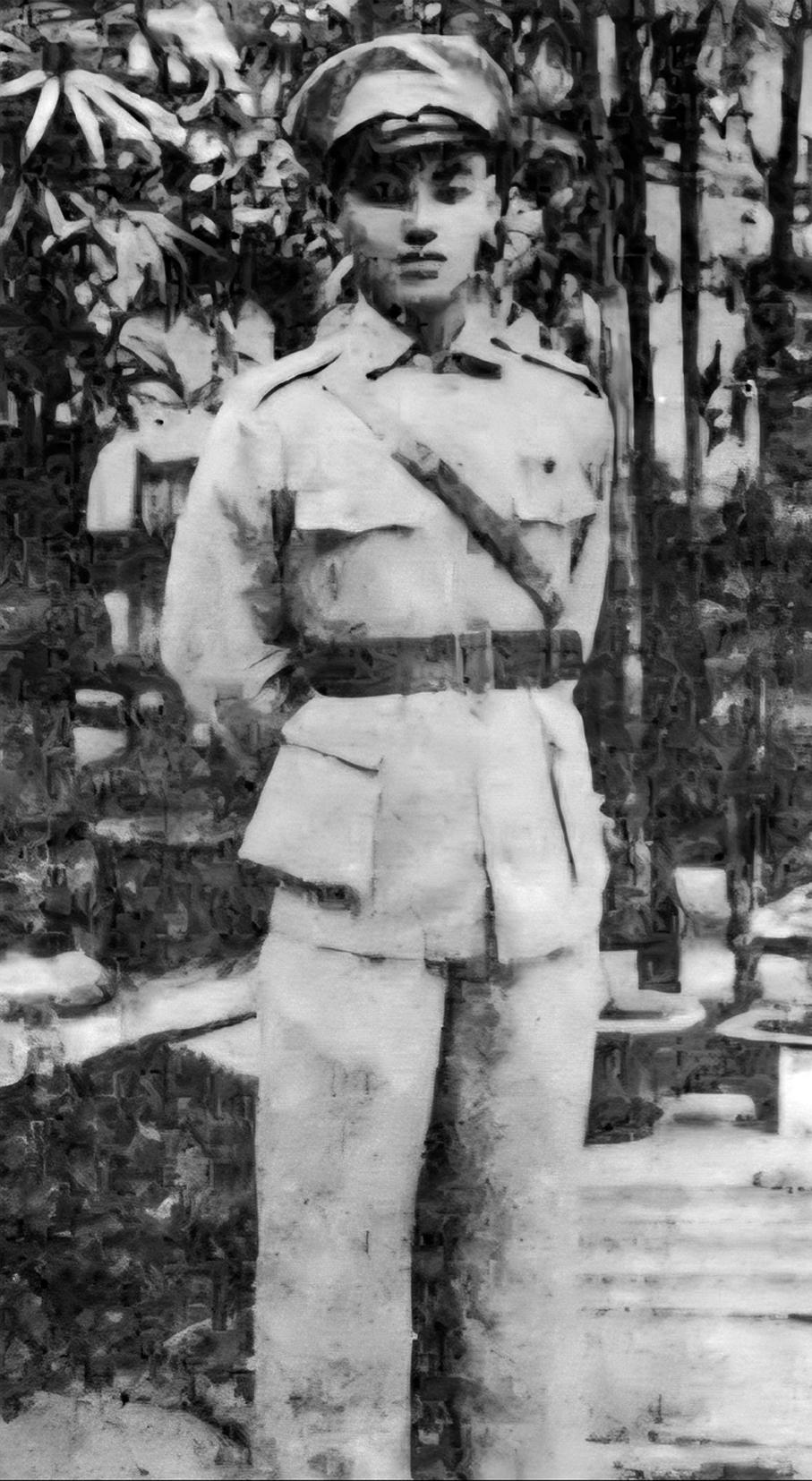

許海星戎裝像。作者供圖

許海星戎裝像。作者供圖

據有關統計,潮汕地區在海外的華人華僑達1,500多萬人,分布在全世界100多個國家和地區,其中東南亞地區佔70%以上。潮汕籍華人華僑最多的國家是泰國,約有1,000萬人,佔泰國華人總數的絕大部分。他們在泰國社會中不僅數量眾多,而且在經濟和文化方面都有顯著的影響力。潮州移民泰國的第二代鄭信是泰國吞武里王朝開國君主,在泰國歷史上地位顯赫。泰國潮汕籍華人華僑在泰國社會中保留和傳承了潮汕文化,並在日常生活中融入了許多潮汕元素。據說在泰國會講潮州話就可以通行無阻。

據多方統計,在香港的潮汕籍人約有150萬,佔香港總人口的五分之一。香港潮汕人聚集最多的地方在九龍城、上環和深水埗等區域,其中九龍城曾被稱為「小潮州」,而上環則是潮州商會和潮州美食的集中地。潮汕人在香港的經濟和社會發展中發揮了重要作用,名人輩出。其中有愛國銀行家莊世平、國學大師饒宗頤、商界大佬李嘉誠、傳奇實業家林百欣、四大才子之一的蔡瀾、樂壇天后鄭秀文和著名歌星周華健等。

祖籍潮陽的許海星,是移居馬來西亞沙撈越首府古晉的第四代華人。他出生於1915年,像許多馬來西亞當地的華人一樣,從小語言天賦過人,會講潮汕話、閩南話、客家話、馬來話和英語。他舅舅開金礦,所以家境很不錯,父親曾送他回汕頭聿懷中學念過書。他17歲就會開汽車,在機器廠做過技工,在舅舅的內河船上當過船長,還會照相和沖洗相片,收入也相當不錯。1939年8月,他響應陳嘉庚先生的號召,加入南僑機工,擔任了從古晉出發的第三批機工隊副隊長。

南僑機工隊被解散後,許海星因多才多藝,比較幸運,被轉入援華的美國陸軍後勤部當司機。1947年他到東北的四平跑運輸,認識了一位18歲的滿族姑娘阿敏,兩人相戀了8個月。1948年,許海星奉命不得不離開東北,前往南方。在一次運輸途中,他被敵人機關槍擊斷了右臂肱骨。當時的醫療條件極其簡陋,儘管接好了斷骨,肱骨卻被切去兩寸,右臂落下了終身殘疾。自從手臂受傷後,他就不敢再去找阿敏,他擔心自己生計沒有着落,姑娘跟着他會受罪。之後,他在戰火紛飛的中國內地一直過着動盪和困頓的生活,1950年才回到離別11年之久的馬來西亞。

許海星回到馬來西亞後,因為手臂殘疾,家道又中落,只得拿着華人銀行家提供的機工安家費,走村串鄉地賣些小商品度日。他生活得很苦,走到哪裏就吃到哪裏睡到哪裏。但他的勤奮換來了機運,他跑小買賣經常經過的當地部落大雅族族長的妹妹看中了他。姑娘雖然當時年僅18歲,但在族中輩分很高,很受人尊重。許海星成了大雅人的女婿,生活終於穩定下來。他慢慢地用受傷的手練出了開車、鋤地的本事,還在馬來人、華人和大雅人混居的縣裏當上了議員。

許海星念念不忘中國和阿敏。他與大雅族妻子生了8個孩子,大雅族人沒有姓氏,許海星就讓孩子們姓了他的漢姓。妻子去世後也葬入了華人的義山(墓地)。1977年,在馬來西亞蕉林椰風中的許海星,對離別30年的阿敏的牽掛越來越濃烈。他實在忍不住,就按記憶中的地址給阿敏寫信,卻被「查無此人」退了回來。他不甘心,又再次寄出。終於,一位好心的郵差幫他查到阿敏在長春的地址,這時阿敏已經是一位年近半百的教員了。阿敏很快回了信,說她在許海星走後等了他足足6年。許海星又感激又慚愧,想給她寄點東西。阿敏回覆說:「我曾經想要的永遠也要不到了。我們能夠通信,已經很滿足了。」許海星百感交集,望北長嘆。

此後他和阿敏在古晉與長春兩地之間借書信和電話往來了20年。1997年的大年初一,許海星打電話給阿敏拜年。他倆交談了短短的3分鐘,最後互道保重,不久後阿敏就去世了。一段淒美的愛情悲劇就此落幕。許海星經常拿出阿敏的一封封來信,反覆地看,不斷地唸。

祖籍潮安的新加坡華僑機工張智源,是最長壽機工翁家貴的車隊中隊長。張智源是潮安當地富商的女婿,夫人楊應吟是潮州一個顯赫世家的獨女。1937年張智源前往新加坡幫楊家打理在海外的布店生意,在他管理下店舖經營得井井有條。楊家打算讓正直能幹的張智源接掌楊家在南洋的龐大產業,張智源也計劃接岳母妻兒到南洋避難。但當他聽說祖國抗戰招募技術人員時,便立即改變主意,毅然參加了第三批南僑機工隊伍。張智源在潮州的父親聞訊又擔心又生氣,不久病危。張智源大哥託人帶信給張智源,希望他能回去見父親最後一面。遠在昆明的張智源收到信件時,正好又接到了要他趕往緬甸接收汽車的命令。張智源為完成抗戰任務未能回鄉見彌留之際的父親。父親去世後,大哥又給他寫來了一封信,希望他能請假回家參加老父的葬禮,信中已隱隱流露出指責的意味。但張智源仍然沒有離開自己的崗位。與張智源一同從新加坡回國的,還有他的叔叔張金炳。叔侄兩人一起在滇緬公路上開車搶運輸抗戰物資。張智源有文化,擔任南洋華僑機工先鋒大隊第二大隊中隊長,後來還晉陞少校。

1942年,張智源家鄉潮州淪陷,他夫人楊應吟用一根扁擔、兩個竹筐,挑着兩個兒女千里尋夫來到昆明,歷經艱難才找到了九死一生的張智源。新中國成立後,留在雲南的張智源曾當選雲南省第一屆人民代表大會代表。他後來加入中國致公黨,成為雲南最早的7名致公黨員之一。

張智源的兒子張雲鵬退休前是一名物理老師,退休後開始撰寫有關南僑機工的文章。據張雲鵬回憶,他父親生前一直不願意談及南僑機工這段經歷,直至1985年他父親受託尋找南僑機工戰友時,他才知道父親和機工們的故事。1986年,張智源去世,張雲鵬翻開父親撰寫的回憶錄和珍藏幾十年的舊照片,才真正了解到父親的過往。

張智源去世後,每逢過年過節,張雲鵬都看到媽媽對着掛在家中客廳牆上的一個荷包祭拜。原來這個荷包是他媽媽親手為他爸爸繡的,在他爸爸回國抗日時掛在他爸爸的身上保平安。荷包裏裝有張氏祠堂和楊氏祠堂香爐裏的香灰以及家鄉的泥土。這是潮州的一個風俗,就是希望不要忘記祖宗,不要忘記故鄉,不要忘記家人。他爸爸始終帶着這份牽掛輾轉在滇緬公路上。

相關鏈接:https://www.wenweipo.com/a/202507/05/AP6868342de4b0596e1674886c.html