在南洋华侨机工中,广东潮汕籍华人华侨也不少。他们中除了誓死不屈惨遭日军活埋的陈团圆,还有许海星和张智源等机工的经历也可圈可点。

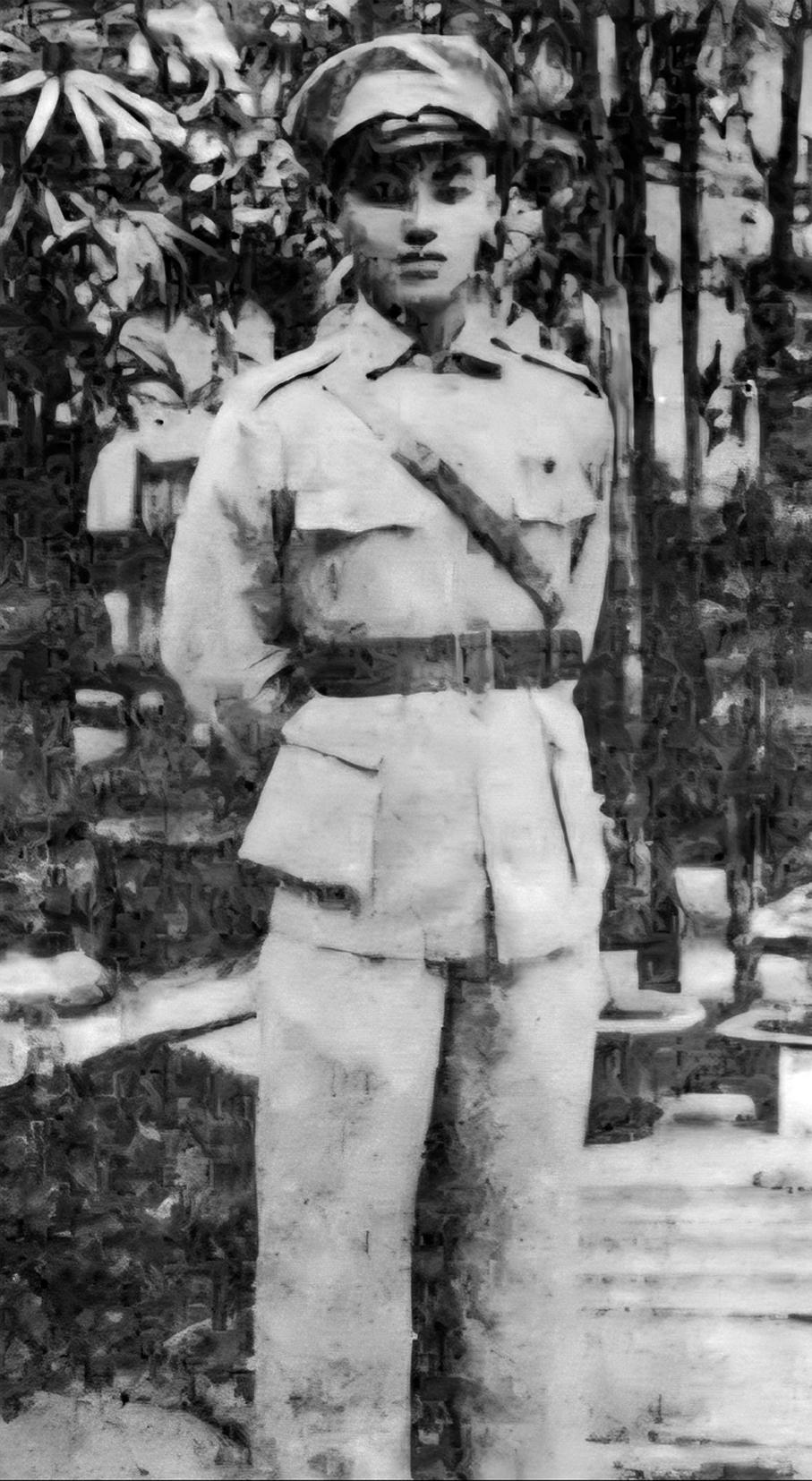

许海星戎装像。作者供图

许海星戎装像。作者供图

祖籍潮阳的许海星,是移居马来西亚沙捞越首府古晋的第四代华人。他出生于1915年,像许多马来西亚当地的华人一样,从小语言天赋过人,会讲潮汕话、闽南话、客家话、马来话和英语。他舅舅开金矿,所以家境很不错,父亲曾送他回汕头聿怀中学念过书。他17岁就会开汽车,在机器厂做过技工,在舅舅的内河船上当过船长,还会照相和冲洗相片,收入也相当不错。1939年8月,他响应陈嘉庚先生的号召,加入南侨机工,担任了从古晋出发的第三批机工队副队长。

南侨机工队被解散后,许海星因多才多艺,比较幸运,被转入援华的美国陆军后勤部当司机。1947年他到东北的四平跑运输,认识了一位18岁的满族姑娘阿敏,两人相恋了8个月。1948年,许海星奉命不得不离开东北,前往南方。在一次运输途中,他被敌人机关枪击断了右臂肱骨。当时的医疗条件极其简陋,尽管接好了断骨,肱骨却被切去两寸,右臂落下了终身残疾。自从手臂受伤后,他就不敢再去找阿敏,他担心自己生计没有着落,姑娘跟着他会受罪。之后,他在战火纷飞的中国内地一直过着动荡和困顿的生活,1950年才回到离别11年之久的马来西亚。

许海星回到马来西亚后,因为手臂残疾,家道又中落,只得拿着华人银行家提供的机工安家费,走村串乡地卖些小商品度日。他生活得很苦,走到哪里就吃到哪里睡到哪里。但他的勤奋换来了机运,他跑小买卖经常经过的当地部落大雅族族长的妹妹看中了他。姑娘虽然当时年仅18岁,但在族中辈分很高,很受人尊重。许海星成了大雅人的女婿,生活终于稳定下来。他慢慢地用受伤的手练出了开车、锄地的本事,还在马来人、华人和大雅人混居的县里当上了议员。

许海星念念不忘中国和阿敏。他与大雅族妻子生了8个孩子,大雅族人没有姓氏,许海星就让孩子们姓了他的汉姓。妻子去世后也葬入了华人的义山(墓地)。1977年,在马来西亚蕉林椰风中的许海星,对离别30年的阿敏的牵挂越来越浓烈。他实在忍不住,就按记忆中的地址给阿敏写信,却被「查无此人」退了回来。他不甘心,又再次寄出。终于,一位好心的邮差帮他查到阿敏在长春的地址,这时阿敏已经是一位年近半百的教员了。阿敏很快回了信,说她在许海星走后等了他足足6年。许海星又感激又惭愧,想给她寄点东西。阿敏回复说:「我曾经想要的永远也要不到了。我们能够通信,已经很满足了。」许海星百感交集,望北长叹。

此后他和阿敏在古晋与长春两地之间借书信和电话往来了20年。1997年的大年初一,许海星打电话给阿敏拜年。他俩交谈了短短的3分钟,最后互道保重,不久后阿敏就去世了。一段凄美的爱情悲剧就此落幕。许海星经常拿出阿敏的一封封来信,反复地看,不断地唸。

祖籍潮安的新加坡华侨机工张智源,是最长寿机工翁家贵的车队中队长。张智源是潮安当地富商的女婿,夫人杨应吟是潮州一个显赫世家的独女。1937年张智源前往新加坡帮杨家打理在海外的布店生意,在他管理下店舖经营得井井有条。杨家打算让正直能干的张智源接掌杨家在南洋的庞大产业,张智源也计划接岳母妻儿到南洋避难。但当他听说祖国抗战招募技术人员时,便立即改变主意,毅然参加了第三批南侨机工队伍。张智源在潮州的父亲闻讯又担心又生气,不久病危。张智源大哥托人带信给张智源,希望他能回去见父亲最后一面。远在昆明的张智源收到信件时,正好又接到了要他赶往缅甸接收汽车的命令。张智源为完成抗战任务未能回乡见弥留之际的父亲。父亲去世后,大哥又给他写来了一封信,希望他能请假回家参加老父的葬礼,信中已隐隐流露出指责的意味。但张智源仍然没有离开自己的岗位。与张智源一同从新加坡回国的,还有他的叔叔张金炳。叔侄两人一起在滇缅公路上开车抢运输抗战物资。张智源有文化,担任南洋华侨机工先锋大队第二大队中队长,后来还晋升少校。

1942年,张智源家乡潮州沦陷,他夫人杨应吟用一根扁担、两个竹筐,挑着两个儿女千里寻夫来到昆明,历经艰难才找到了九死一生的张智源。新中国成立后,留在云南的张智源曾当选云南省第一届人民代表大会代表。他后来加入中国致公党,成为云南最早的7名致公党员之一。

张智源的儿子张云鹏退休前是一名物理老师,退休后开始撰写有关南侨机工的文章。据张云鹏回忆,他父亲生前一直不愿意谈及南侨机工这段经历,直至1985年他父亲受托寻找南侨机工战友时,他才知道父亲和机工们的故事。1986年,张智源去世,张云鹏翻开父亲撰写的回忆录和珍藏几十年的旧照片,才真正了解到父亲的过往。

张智源去世后,每逢过年过节,张云鹏都看到妈妈对着挂在家中客厅墙上的一个荷包祭拜。原来这个荷包是他妈妈亲手为他爸爸绣的,在他爸爸回国抗日时挂在他爸爸的身上保平安。荷包里装有张氏祠堂和杨氏祠堂香炉里的香灰以及家乡的泥土。这是潮州的一个风俗,就是希望不要忘记祖宗,不要忘记故乡,不要忘记家人。他爸爸始终带着这份牵挂辗转在滇缅公路上。