「書有未曾經我讀,事無不可對人言」,古代讀書人的境界,今人難以企及,也學不來。但書總還是要讀的,偶爾也還會買書,只是常常覺得沒有時間讀書。過了一段時間,便會發現書房的寫字枱上,未讀的新書又是一大摞,除了書店買的,也有朋友贈閱,「請指正」之後簽上大名和日期。某個星期天在家清理書房,翻出《被忽略的主角》和《打鼓嶺鄉志》兩本書,前者是好友廖書蘭贈閱,後者有立法會議員、打鼓嶺鄉事會主席陳月明和她的先生張然的簽名。我花了一個下午,把兩本書翻閱了一遍,不僅感受到作者和編者蘊藏於字裏行間深沉的鄉情,更像上了一堂新界歷史和地理課。

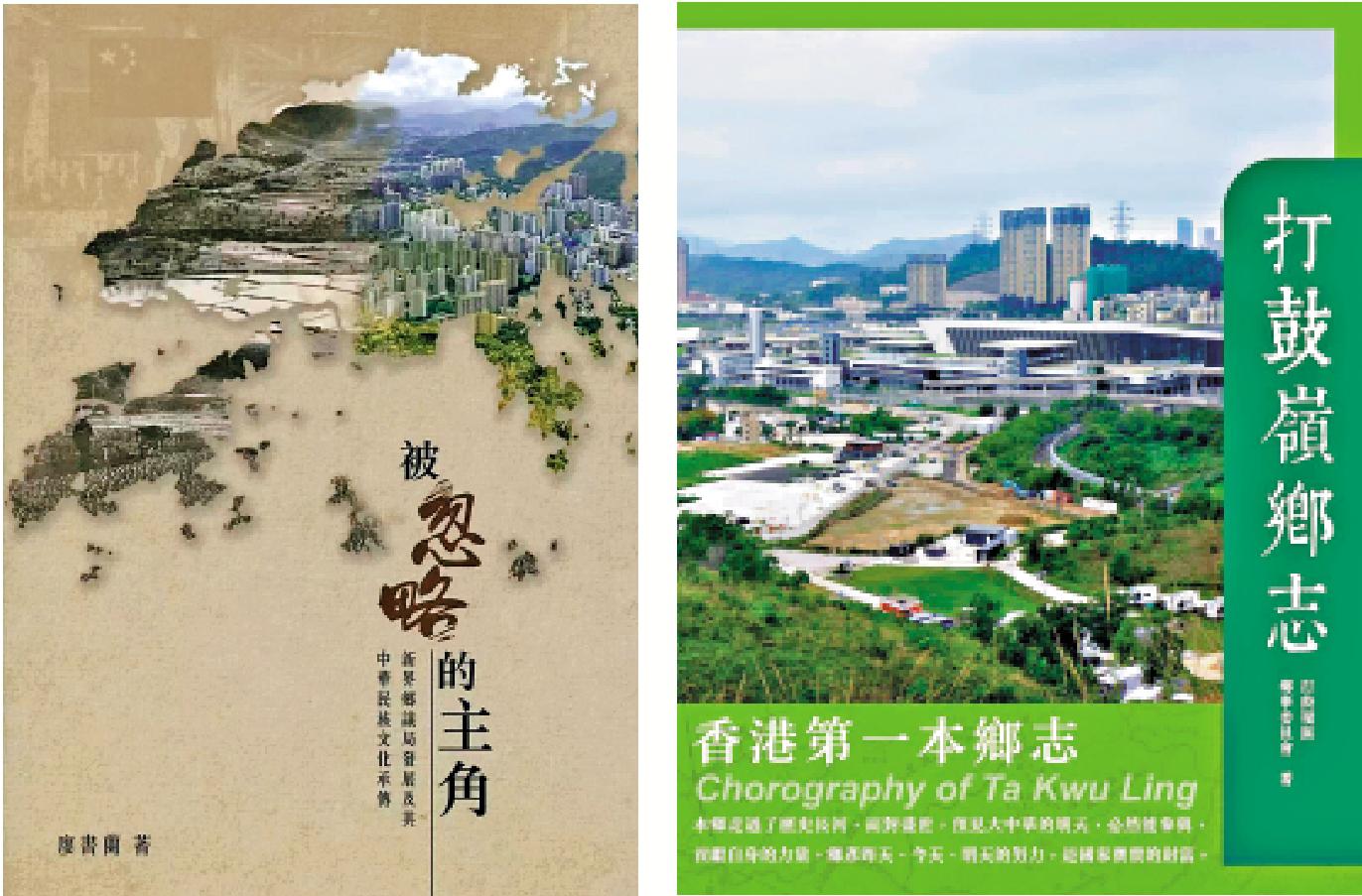

左圖:《被忽略的主角》書封。右圖:《打鼓嶺鄉志》書封。

新界的歷史本來非常簡單,但自從一八九八年英國人迫使清廷簽署《拓展香港界址條約》,將深圳河以南、界限街以北大片地區變成租界之後,就變得複雜,這是每一個新界人都不會忘記的一頁。直到一九九七年回歸祖國,香港一直存在一條「胡煥庸線」,一邊是人口密集的港島、九龍,另一邊是佔全港總面積約九成、居住人口僅佔大約五成的新界。而長期以來新界發展嚴重滯後,並非自然環境欠佳,歸根究底主要是港英殖民統治當局的政治考慮。但香港回歸祖國之後,窒息新界發展的上層建築政治因素已不存在,可惜二十多年來新界發展依然停滯不前。廖書蘭曾經憤憤不平地說,香港在任何時期,新界的角色都是次要的,都是用來輔助香港的。實際上,香港的繁榮,新界原居民貢獻良多。陳月明曾經對筆者說,打鼓嶺鄉民每日北望深圳的高樓大廈,再看自己身處荒草叢生的生活環境,心裏很不是滋味。

終於,等來了北部都會區發展規劃,本屆特區政府開始發力,剛剛公布的施政報告,特首李家超宣布多項重要決定,包括:

·成立由他親自統領的「北都發展委員會」,制訂北都各發展區的營運模式,推動大學城建設;拆牆鬆綁簡化行政程序;訂立加快發展北都的專屬法律;北都預留土地發展國際學校;

·北都「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」,為北都設計不同融資方案,包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」;

·制訂促進產業優惠政策包,涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠。

打綠色領呔的李家超在立法會指出,北都與深圳接壤,面積和未來人口約佔香港三分之一,是香港的戰略發展區域,具有巨大經濟價值和發展潛力,能創造大量職位和提升生產力。雖然政府過去三年已加快建設,但北都幅員廣闊,所需資源投資龐大,為此心急如焚。

綜上各項措施,當中不少打破常規及附時間表。例如建設大學城是城中各所大學共同期盼,三批大學城土地最早將分別於二○二六年(洪水橋)、二○二八年(牛潭尾)及二○三○年(新界北新市鎮)供使用。預留國際學校土地更是非常具體的項目。而多元化的融資方案,包含政府注資及土地參股,顯示特區政府徹底打破多年奉行「積極不干預」的金科玉律的決心。北部都會區規劃推出至今已經四年,進展緩慢,難怪特首心急如焚。這回李家超親自領軍,相信不會打無把握之仗,特別是有中央大力支持,料不勝無歸。

看完特首宣讀施政報告,我第一時間打電話給廖書蘭,告訴她新界變成主角啦。陳月明應該在忙於審議這份報告,相信她和打鼓嶺的鄉民也會感到很高興。期待新界的歷史揭開新的一頁。

相關鏈接:https://www.tkww.hk/epaper/view/newsDetail/1968752468087148544.html