了解南僑機工及醫護抗日事跡 倡當地做好史料收集和保存

香港新聞聯「重走滇緬公路」媒體團在南僑機工紀念碑前獻花。

媒體團從滇緬公路零公里紀念碑開啟採訪行程。

黃歡笑和飛虎隊員們。 資料圖片

香港新聞聯「重走滇緬公路」媒體團於10月26日至11月1日到訪雲南展開實地採訪。為期一周的時間,媒體團從滇緬公路零公里紀念碑出發,沿着滇緬公路一路前行,到訪南洋華僑機工抗日紀念碑、雲南驛、功果橋、惠通橋、松山抗戰遺址、畹町橋等地,全方位展現滇緬公路的歷史貢獻與其承載的時代價值,以此銘記歷史、緬懷先烈、傳承和弘揚抗戰精神。隨着行程的一路推進,媒體團的成員們一次次被戰爭的殘酷所震驚,更一次次被中國人民不屈的精神所折服。香港新聞聯副主席郭一鳴表示:「歷史是一面鏡子,終將照亮我們前行。」

「重走滇緬公路」主題採訪活動由雲南省人民政府新聞辦公室與香港新聞工作者聯會聯合開展,香港新聞界參加的有香港新聞聯副主席郭一鳴、香港新聞聯會長張國良、香港新聞聯副主席、明報副總編輯林藹純、香港潮州商會前會長黃書銳、香港新聞聯秘書長趙汝慶、香港新聞聯理事、香港01執行總編輯任璐,以及香港01、橙新聞、有線新聞、鳳凰衛視、香港大公文匯傳媒集團等多家媒體。

7天1,000多公里的實地採訪行程,一塊塊紀念碑、一件件文物、一個個故事、一點點印跡……帶領着記者如同返回八十年前那段烽火歲月,眼前的「他們」是錚錚鐵骨國之脊樑;身後的「她們」是巾幗英雄勇擔風霜;而無處不在的「它們」久久矗立史之見證。

逾3000華僑回國 運軍需50萬餘噸

深秋的早晨,來到位於雲南省昆明市西山森林公園內南僑機工抗戰紀念碑前,「赤子功勳」的大字格外醒目,這裏是為紀念抗日戰爭期間回國支援抗戰的南洋華僑機工而建立的紀念設施。

1939 年,在中華民族抗戰最艱難的時期,應國民政府號召,來自馬來西亞、新加坡、印尼等東南亞國家的3,200餘名華僑青年組成「南洋華僑機工回國服務團」,分九批奔赴祖國抗戰後方。他們主要承擔滇緬公路的戰略物資運輸任務,在海拔懸殊、路況險惡的「抗戰生命線」上日夜馳騁,累計運送軍需物資50萬餘噸,有力支撐了前線戰事。其間,有1,000餘名機工因戰火、疾病和意外長眠於祖國大地。

來到昆明市新聞里,「南僑機工歷史文化社區」是當年兩位南僑機工倖存者安度晚年的地方,其中一名倖存者的大兒媳蔣玲華經常講述公公在國難當頭毅然從馬來亞回國,成為滇緬公路運輸隊伍一名司機,為抗日救國作出貢獻的經歷。在了解到南僑機工的事跡後,香港新聞聯副主席郭一鳴感慨地說:「很多人都對這段歷史知之甚少,這些熱血青年都是我們華人華僑,他們的這份赤子之心和越洋救國的壯舉值得被更多的宣傳。」

唯一中國女性醫護 難忘飛虎隊員

雲南大理州祥雲縣的雲南驛機場,在二戰時期承擔了西南地區的空運任務、駝峰航線物資轉運、對緬日軍作戰以及滇緬公路的空中防務。 在這裏有一段美麗動人的故事:黃歡笑是抗日戰爭時期駝峰航線雲南驛戰地醫院唯一一名中國醫務人員,也是唯一一名女性。黃歡笑1912年出生於廣東新會, 1916年移居澳門,在香港讀完中學後,18歲考入香港瑪麗醫院高等護士學校,畢業後成為一名白衣女護士。1942年,她響應號召志願到內地參加抗日,從香港歷盡艱難險阻輾轉到內地參加抗日,成為美國飛虎隊的一名護士。之後她被分配到雲南驛戰地醫院,這間醫院是離「駝峰航線」最近的戰地醫院。醫院裏只有黃歡笑是一位中國女護士,飛虎隊飛行員都很喜歡這位美麗細心、講一口漂亮英語的中國護士,而黃歡笑和美國同事們在雲南高原一直堅持到抗戰勝利。

1946年底,黃歡笑從上海乘船返回香港與家人團聚。後來,黃歡笑回到雲南昆明,與在抗戰時期相識相愛的人相守一生,在昆明平靜地生活了60年,養育了4個兒女,直到2007年6月5日告別人間,享年96歲。

不少人曾訪問黃歡笑老人,她總說自己永遠忘不了她護理過的美國飛行員,飛虎隊戰士都非常可愛,他們很多是稚氣未脫的學生,也有銀行家、音樂家和農民。當他們血肉模糊、缺胳膊少腿從前線抬回醫院時,他們總是強忍着劇烈的疼痛。黃歡笑記得有一位21歲的小戰士一條腿被鋸了,每次為他打針時,她都忍不住掉眼淚,這個小戰士反過來安慰她,說他的腿沒有白費,他打落了3架日軍飛機,等戰爭結束,他會回到美國做一個殘疾小提琴手,說着便拿出從美國帶來的小提琴拉給黃歡笑聽,聽得黃歡笑抱着這個小戰士痛哭。在美軍醫院的幾年中,是黃歡笑一生中覺得最快樂最值得回憶的一段歷史。

香港新聞聯會長張國良說,黃歡笑的故事非常感人,非常值得後人們品讀,他建議當地要做好相關史料的收集整理和保存,把這個感人的故事講給更多人聽。

多條橋樑保物資運輸 扭轉抗戰格局

這一路走來,每個地方都留下了那段烽火歲月的印跡,它們久久矗立,記錄着歷史,見證着歲月。滇緬公路零公里紀念碑就立在城市裏,每天熙熙攘攘的人群從這裏經過,它記錄着1938年1月起,來自漢族、白族、彝族、傣族等10多個民族的民工,不分男女老少參加修路的壯舉。據了解,在修建高峰期,每天施工人數達20萬人。

僅用86天建成、荷載7.5噸的「功果橋」飛跨135米江面,創下築橋奇跡。它與「昌淦橋」被日軍瘋狂轟炸16次,屢毀、屢修,這條簡陋卻堅韌的「鋼鐵浮龍」,粉碎了日軍「三個月內無通車希望」的狂妄斷言,更在至暗時刻托起了抗戰物資的命脈。

橫跨怒江的惠通橋,被稱為抗戰運輸的生命線。1942年5月5日,中國守軍為阻止日軍渡江,果斷炸毀橋樑,將日軍阻隔於怒江西岸,打響「滇西抗戰第一槍」,保全了怒江以東疆土,扭轉了抗戰格局。

滇緬公路中國段終點畹町橋,是一座抗戰名橋,從1938年8月至1942年4月共向國內輸送了45萬餘噸抗戰物資,極大支持了中國抗戰。1945年1月20日,中國遠征軍將日軍趕出畹町國門,滇西抗戰全面勝利,「創全殲守敵之範例,開收復國土之先聲」。

香港新聞聯媒體團的實地採訪行程,也在滇緬邊境圓滿結束。

張國良:機工精神是港愛國教育生動素材

談及香港為何需特別重視滇緬公路歷史,香港新聞聯會長張國良表示:這條公路不僅是抗戰時期的「生命線」,更與香港有着深厚淵源,其承載的南僑機工精神,是香港開展愛國主義教育的生動素材。

與香港淵源深厚

張國良指出,滇緬公路的歷史記憶中,3,200餘名南僑機工駕駛道奇大卡車搶運抗戰物資的身影尤為珍貴,而這些機工中,許多人都與香港有着緊密聯繫。「多數南洋機工來自福建、廣東(含今海南)地區,他們當年多先抵達香港,再從香港前往南洋各地。」他強調,這一歷史脈絡讓滇緬公路與香港的聯結更具特殊意義,香港也因此成為機工群體與海外聯繫的重要節點。

「如今香港仍有大量福建籍、廣東籍、海南籍鄉親,他們中不少人與當年的南橋機工存在關聯。」張國良認為,基於這份深厚淵源,香港有責任傳承南洋機工的奉獻精神,弘揚滇緬公路所蘊含的偉大抗戰精神。這段鮮活的歷史,是香港開展愛國主義教育最具體、最具說服力的課題,能讓更多香港市民在了解歷史中增強民族認同感與使命感。

郭一鳴:需向更多海外受眾傳遞抗戰記憶

香港新聞聯副主席郭一鳴在活動中表示,滇緬公路承載着厚重的抗戰記憶,其歷史價值與背後的動人故事需向更多香港及海外受眾傳遞,讓偉大的抗戰精神得以傳承。

「從歷史背景到在中國抗戰、世界反法西斯戰爭中的關鍵作用,我們始終在追尋這條公路的特殊意義。」郭一鳴表示,通過實地走訪、參觀以及專家學者的介紹,團隊對那段烽火歲月有了更深刻的認知,尤其為雲南人民在抗戰中付出的犧牲與貢獻深受觸動。

在郭一鳴看來,滇緬公路的修建是一段 「凝聚多方力量的奇跡」。他提到,這段歷史中,不僅有雲南民眾的血汗澆築,有南洋機工的挺身而出,更有美國盟軍的鼎力支援。正是各方同心協力,才為戰勝日本侵略者、推動反法西斯戰爭勝利築牢了重要根基,「這樣的歷史背景與意義,值得被永遠銘記」。

郭一鳴介紹,香港新聞聯一行在此次探訪中已通過多篇稿件,初步向外界傳遞滇緬公路的歷史故事。後續團隊成員還需進一步向專家請教,深入挖掘歷史細節,用更豐富的內容向香港讀者、海外受眾展現滇緬公路的歷史價值,講述其中的感人篇章,讓這段凝聚着犧牲與堅守的記憶,成為連接海內外華人情感、傳承民族精神的重要紐帶。

【記者手記】車輪碾過歷史 精神激盪人心

隨「重走滇緬公路」媒體團在雲南穿行7天,1,000餘公里的路程裏,滇緬公路的今昔對比始終縈繞心頭。如今的公路多段已重鋪完善,雖顛簸減少,長時間行車仍覺不易。可一想到80多年前,士兵們在資源緊缺、路況遠差於當下的條件下,駕駛車輛搶運抗戰物資,那份在困境中不屈不撓的精神,讓人由衷敬佩。

行至松山戰役舊址,眼前整齊排列的士兵雕像莊嚴肅穆,彷彿在訴說着當年的壯烈。士兵、老兵、戰馬的方陣旁,清晰標註着他們的名字與事跡。駐足凝視時,心中湧起強烈的衝動,想要立刻翻開資料、搜索信息,深入了解前輩們的豐功偉績,讀懂那段烽火歲月裏,中華民族為抗戰勝利付出的犧牲與堅守。

這段旅程,不僅是對公路的探訪,更是一次與歷史的對話,讓抗戰精神在心中愈發清晰厚重。

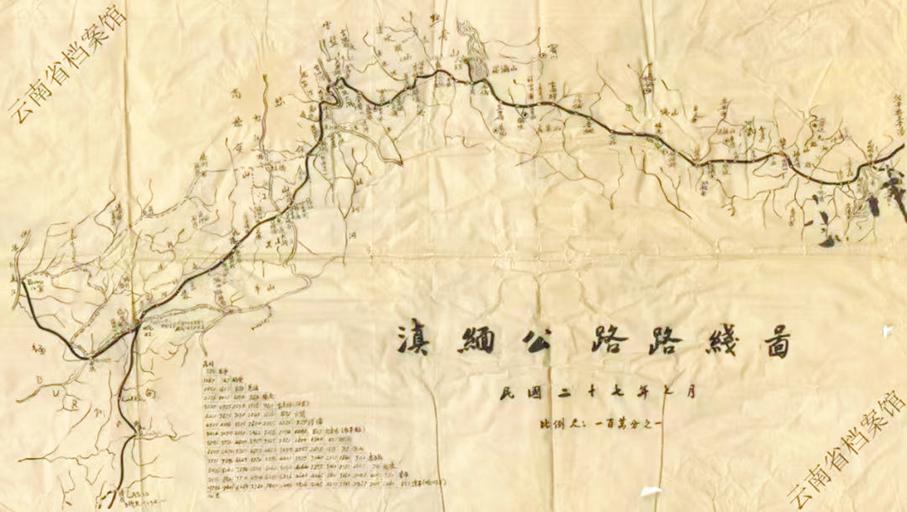

【話你知】滇緬公路

1937年七七事變後,日本全面侵華,中國沿海港口相繼淪陷,國際交通線被切斷。為了搶運中國政府在國外購買和國際援助的戰略物資,國民政府決定在雲南修建一條連接東南亞的戰略公路。該公路於 1937年末開始修建,1938年8月31日修通,20萬雲南各族人民自帶糧食,男女老少齊上陣,在難以想像的惡劣環境下,用血肉之軀,肩扛手推,穿山搭橋,短短九個月築起從昆明經下關到畹町的「天路」。

滇緬公路起於昆明,止於緬甸臘戍,全長1,146.1公里,其中雲南段長959.4公里,緬甸段長186.7公里。滇緬公路與緬甸的中央鐵路連接,直接貫通緬甸原首都仰光港。隨着滇越鐵路中斷,它成為中國與外部世界聯繫的唯一運輸通道。在三年多時間裏,滇緬公路運輸物資45.2萬噸,佔當時所有國際援助物資的九成以上,為中國抗戰勝利作出了巨大貢獻。

●文:香港文匯報記者 黃艾力、譚旻煦 雲南報道 圖:香港文匯報記者黃艾力 攝