從昆明新聞里社區南僑機工歷史文化牆,到畹町南僑機工紀念碑英名錄,一張張南僑機工年輕的面龐英姿勃發,一段段南僑機工歷史文化和歸國華僑的愛國往事撲面而來。

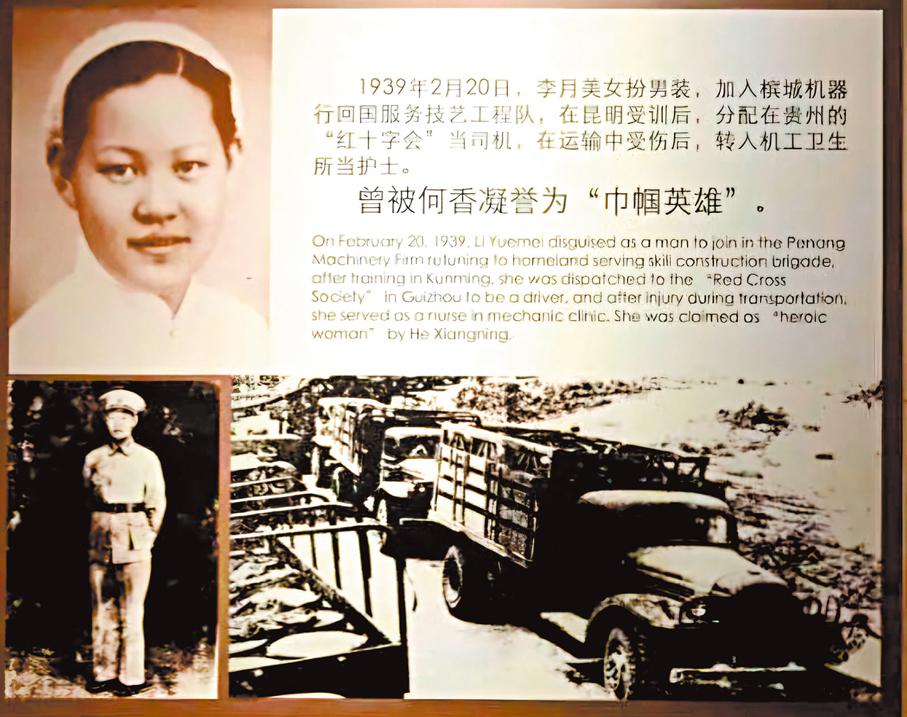

緬公路「花木蘭」李月美。 作者供圖

緬公路「花木蘭」李月美。 作者供圖 在南僑機工回國抗戰85周年的2024年8月,廣東江門市《江門日報》的記者重走滇緬公路,尋找廣東五邑籍華僑機工鮮為人知的故事。廣東五邑地區位於珠江三角洲西南部的南海之濱。五邑,指今廣東省江門市下轄新會、台山、開平、恩平、鶴山五個縣級行政區。五邑地區是廣府人的聚居地,海口埠是五邑地區華人出海謀生的重要口岸,被稱為「廣府人出洋第一港」。

記者們經過一路實地追訪,最後來到畹町參觀「南洋華僑機工回國抗日紀念館」。他們發現,南僑機工中有許許多多廣東人的身影。由於歷史和地理的原因,廣東省在世界各地的華人華僑人數居全國之首。據最近的不完全統計,全球華人華僑約有6,000萬。其中廣東籍(包含客家、潮汕籍)約有2,500多萬,佔比42.5%,主要集中在東南亞(南洋)。

廣東省的華人華僑不僅在數量上佔據優勢,還在經濟、文化和社會發展中發揮了重要作用。他們通過投資、捐贈等方式支持家鄉建設,推動經濟發展和社會進步;長期關注和支持家鄉的經濟文化建設和社會發展,捐助了大量社會公益項目。據有關統計資料,在中國抗戰時期,回國參戰的華人華僑約有5萬人,其中廣東籍的就有4萬人。回國參戰的來自9個國家和地區的3,200多名南僑機工中,廣東籍的有2,000多人(包括原屬廣東的海南),福建籍有616人,其他省區的有781人。廣東籍中,梅州籍的有123人,分別來自馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等地,其中馬來西亞籍的有74人,新加坡籍的有24人,印尼籍的有14人。

經《江門日報》記者沿滇緬公路深入調查,初步整理出五邑籍南僑機工有158名。其中祖籍台山、新會、開平的較多,分別有70人、43人、28人,鶴山、恩平相對較少,分別有12人、5人。他們的僑居地主要是新加坡、馬來西亞、緬甸。抗戰勝利後,五邑籍南僑機工有小部分南返到他們的僑居地,約有60人就地在昆明復員,20人回到了廣東。

在廣東籍南僑機工中,有許多非常感人的故事。其中最具傳奇色彩的,要數廣東台山人李月美。在3,200多名南僑機工中,共有4位年輕女性,被稱為南僑機工「四朵金花」。李月美是「四朵金花」中唯一一位穿着男性軍裝在滇緬公路上駕駛大卡車搶運抗戰物資的女性機工。李月美又名李月眉,祖籍現廣東江門台山市,1918年生於馬來西亞檳城一個華僑富商家庭,父親李榮基是華僑商人。李月美自幼在檳城華僑學校讀書,學習成績優異,同時多才多藝。抗戰爆發後,她積極組織同學參加義演,上街募捐款物,募集到了不少款項。

1939年2月初,剛年滿20歲的李月美在得知南僑總會要招募機工回國抗戰的消息,內心激動萬分。因為她自己懂得駕駛技術,正好可以回國支援運輸。李月美立刻跑去籌賑會報名,可是報名處的工作人員卻不同意接收她,原因是只招收男機工,不招收女志願者。回到家中,李月美突然想起在學校裏曾學過「花木蘭代父從軍」的故事,於是她一狠心剃光了自己的頭髮,穿上弟弟的衣服,把自己的名字改成了李月眉,瞞着父母,趕到另一個報名點再次報名。她的弟弟李錦榮,也正虛報年齡爭着報名去參加南僑機工。由於李月美身高1米7,個子高,嗓門大,再加上結實的身體、剛強的性格,像個男孩子,順利地成為南洋華僑回國機工服務團的第一批團員。

李月美到達昆明後經短期軍訓,被分配到總部設在貴陽的「紅十字總會」當司機。之後她一直和戰友們日夜奔波在滇緬公路上,負責在滇緬公路上搶運傷員、藥品和軍用物資。李月美凡事爭先,風風火火,但寡言少語,鮮與人親近,因為怕暴露自己的女兒身。可真是怕什麼,就來什麼。1940年5月,李月美在滇緬公路上一個急轉彎處不慎翻車,重傷昏迷。正巧海南籍南僑機工楊維銓等隨後經過,立即停車救援。戰友們奮力把她從壓扁了的駕駛艙中搶救了出來,馬不停蹄地送往醫院急救。搶救時醫生發現李月美竟然是一位女子。眾人無不訝異稱奇。一個女子在如此危險艱苦的勞作和簡陋野外生活的一線運輸部隊裏,竟長時間不被發覺女性身份,簡直有點匪夷所思。李月美真實身份暴露後,她女扮男裝、回國從戎的故事,在大江南北傳頌開來,一時間轟動海內外,無人不讚嘆,無人不敬仰。許多報紙把李月美稱為「真正現代花木蘭」。國民黨元老廖仲愷的夫人、著名社會政治活動家何香凝女士為表彰其愛國精神,特題「巾幗英雄」四個大字,贈李月美作永久紀念。

傷勢痊癒後,李月美留在「紅十字總會」做護士,變身為白衣天使。她發揮自己的文藝特長,以熱情的歌聲鼓舞大家的士氣和鬥志,紅十字會的營地裏常常能聽到她動人的歌聲。不久後,李月美與搶救她並在醫院中悉心照料她的機工楊維銓結為夫妻,生下的兩個兒子取名為楊善中、楊善國,合起來是「中國」。抗戰結束後,李月美隨丈夫遷居緬甸。李月美和楊維銓共生育了10個兒女,為培養兒女成材,李月美先後將8個孩子送回中國讀書。1954年,周恩來總理訪問緬甸時,李月美作為華僑代表受邀參加座談會,並受到周總理的親切接見。當緬甸僑團介紹她就是當年女扮男裝回國抗日的「花木蘭」時,周總理連連稱讚她為「巾幗英雄」。

上世紀六十年代中期,為響應號召回國參加建設,並就近照料在國內讀書的兒女,李月美獨自回到中國廣州。令人扼腕的是,她剛回國「文革」就爆發了,華僑身份的李月美被打成「特務」。1967年,她被下放英德華僑茶場,劃為「資本家」「國民黨殘渣餘孽」,連遭批鬥。她不甘受辱,於1968年8月28日深夜用鐮刀割腕自盡。她在國內的8個孩子走投無路,輾轉回到父親楊維銓的原籍海南瓊海投靠親友。1979年10月,英德華僑茶場為李月美徹底平反,恢復名譽。

相關鏈接:https://www.wenweipo.com/a/202504/19/AP6802aff5e4b04decd3853637.html