从昆明新闻里社区南侨机工历史文化墙,到畹町南侨机工纪念碑英名录,一张张南侨机工年轻的面庞英姿勃发,一段段南侨机工历史文化和归国华侨的爱国往事扑面而来。

滇缅公路花木兰李月美。 作者供图

滇缅公路花木兰李月美。 作者供图

在南侨机工回国抗战85周年的2024年8月,广东江门市《江门日报》的记者重走滇缅公路,寻找广东五邑籍华侨机工鲜为人知的故事。 广东五邑地区位于珠江三角洲西南部的南海之滨。 五邑,指今广东省江门市下辖新会、台山、开平、恩平、鹤山五个县级行政区。 五邑地区是广府人的聚居地,海口埠是五邑地区华人出海谋生的重要口岸,被称为「广府人出洋第一港」。

记者们经过一路实地追访,最后来到畹町参观「南洋华侨机工回国抗日纪念馆」。 他们发现,南侨机工中有许许多多广东人的身影。 由于历史和地理的原因,广东省在世界各地的华人华侨人数居全国之首。 据最近的不完全统计,全球华人华侨约有6,000万。 其中广东籍(包含客家、潮汕籍)约有2,500多万,占比42.5%,主要集中在东南亚(南洋)。

广东省的华人华侨不仅在数量上占据优势,还在经济、文化和社会发展中发挥了重要作用。 他们通过投资、捐赠等方式支持家乡建设,推动经济发展和社会进步; 长期关注和支持家乡的经济文化建设和社会发展,捐助了大量社会公益项目。 据有关统计资料,在中国抗战时期,回国参战的华人华侨约有5万人,其中广东籍的就有4万人。 回国参战的来自9个国家和地区的3,200多名南侨机工中,广东籍的有2,000多人(包括原属广东的海南),福建籍有616人,其他省区的有781人。 广东籍中,梅州籍的有123人,分别来自马来西亚、新加坡、印尼、泰国等地,其中马来西亚籍的有74人,新加坡籍的有24人,印尼籍的有14人。

经《江门日报》记者沿滇缅公路深入调查,初步整理出五邑籍南侨机工有158名。 其中祖籍台山、新会、开平的较多,分别有70人、43人、28人,鹤山、恩平相对较少,分别有12人、5人。 他们的侨居地主要是新加坡、马来西亚、缅甸。 抗战胜利后,五邑籍南侨机工有小部分南返到他们的侨居地,约有60人就地在昆明复员,20人回到了广东。

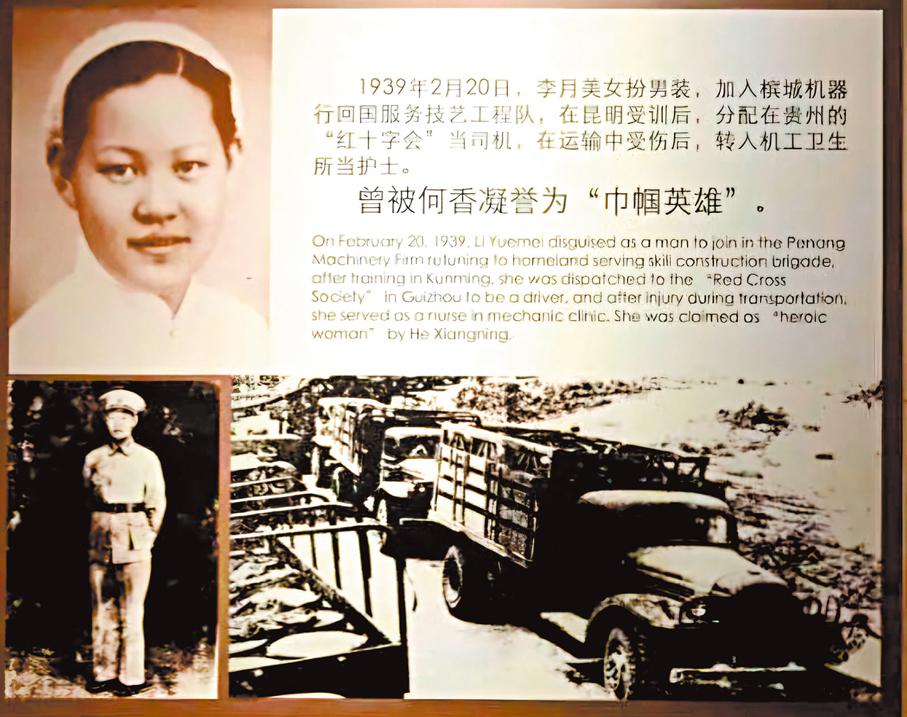

在广东籍南侨机工中,有许多非常感人的故事。 其中最具传奇色彩的,要数广东台山人李月美。 在3,200多名南侨机工中,共有4位年轻女性,被称为南侨机工四朵金花。 李月美是四朵金花中唯一一位穿着男性军装在滇缅公路上驾驶大卡车抢运抗战物资的女性机工。 李月美又名李月眉,祖籍现广东江门台山市,1918年生于马来西亚槟城一个华侨富商家庭,父亲李荣基是华侨商人。 李月美自幼在槟城华侨学校读书,学习成绩优异,同时多才多艺。 抗战爆发后,她积极组织同学参加义演,上街募捐款物,募集到了不少款项。

1939年2月初,刚年满20岁的李月美在得知南侨总会要招募机工回国抗战的消息,内心激动万分。 因为她自己懂得驾驶技术,正好可以回国支持运输。 李月美立刻跑去筹赈会报名,可是报名处的工作人员却不同意接收她,原因是只招收男机工,不招收女志愿者。 回到家中,李月美突然想起在学校里曾学过《花木兰代父从军》的故事,于是她一狠心剃光了自己的头发,穿上弟弟的衣服,把自己的名字改成了李月眉,瞒着父母,赶到另一个报名点再次报名。 她的弟弟李锦荣,也正虚报年龄争着报名去参加南侨机工。 由于李月美身高1米7,个子高,嗓门大,再加上结实的身体、刚强的性格,像个男孩子,顺利地成为南洋华侨回国机工服务团的第一批团员。

李月美到达昆明后经短期军训,被分配到总部设在贵阳的红十字总会当司机。 之后她一直和战友们日夜奔波在滇缅公路上,负责在滇缅公路上抢运伤员、药品和军用物资。 李月美凡事争先,风风火火,但寡言少语,鲜与人亲近,因为怕暴露自己的女儿身。 可真是怕什么,就来什么。 1940年5月,李月美在滇缅公路上一个急转弯处不慎翻车,重伤昏迷。 正巧海南籍南侨机工杨维铨等随后经过,立即停车救援。 战友们奋力把她从压扁了的驾驶舱中抢救了出来,马不停蹄地送往医院急救。 抢救时医生发现李月美竟然是一位女子。 众人无不讶异称奇。 一个女子在如此危险艰苦的劳作和简陋野外生活的一线运输部队里,竟长时间不被发觉女性身份,简直有点匪夷所思。 李月美真实身份暴露后,她女扮男装、回国从戎的故事,在大江南北传颂开来,一时间轰动海内外,无人不赞叹,无人不敬仰。 许多报纸把李月美称为「真正现代花木兰」。 国民党元老廖仲恺的夫人、著名社会政治活动家何香凝女士为表彰其爱国精神,特题「巾帼英雄」四个大字,赠李月美作永久纪念。

伤势痊愈后,李月美留在红十字总会做护士,变身为白衣天使。 她发挥自己的文艺特长,以热情的歌声鼓舞大家的士气和斗志,红十字会的营地里常常能听到她动人的歌声。 不久后,李月美与抢救她并在医院中悉心照料她的机工杨维铨结为夫妻,生下的两个儿子取名为杨善中、杨善国,合起来是「中国」。 抗战结束后,李月美随丈夫迁居缅甸。 李月美和杨维铨共生育了10个儿女,为培养儿女成材,李月美先后将8个孩子送回中国读书。 1954年,周恩来总理访问缅甸时,李月美作为华侨代表受邀参加座谈会,并受到周总理的亲切接见。 当缅甸侨团介绍她就是当年女扮男装回国抗日的《花木兰》时,周总理连连称赞她为「巾帼英雄」。

上世纪六十年代中期,为响应号召回国参加建设,并就近照料在国内读书的儿女,李月美独自回到中国广州。 令人扼腕的是,她刚回国文革就爆发了,华侨身份的李月美被打成「特务」。 1967年,她被下放英德华侨茶场,划为「资本家」「国民党残渣余孽」,连遭批斗。 她不甘受辱,于1968年8月28日深夜用镰刀割腕自尽。 她在国内的8个孩子走投无路,辗转回到父亲杨维铨的原籍海南琼海投靠亲友。 1979年10月,英德华侨茶场为李月美彻底平反,恢复名誉。